Tpacは一般社団法人 伝統文化交流協会が運営する公式サイトです。伝統文化を幅広くご紹介していきます。

イベントカテゴリー

能楽

能楽とは、室町時代に世阿弥が大成した舞台芸術です。古来の様式を今も継承する世界最古の演劇として世界無形文化遺産一号に登録。能と狂言、当代一流の演者と数百年の時を経た能面、能装束、楽器が織りなす華やかな時をご堪能ください。

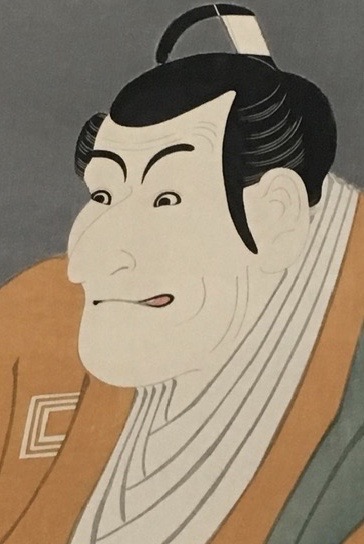

歌舞伎

芝居、踊り、音楽の3要素で楽しませることを追求し、一つの総合芸術にまで磨き上げた歌舞伎。一つの作品に、俳優や裏方の数えきれない工夫が重ねられ、今現在の集大成が、目の前の舞台に広がっています。そんな歌舞伎の歴史、表や裏、支える人々、色々な角度からの歌舞伎をお楽しみください。

落語

江戸時代の日本で成立し、現在まで伝承されている伝統的話芸の代表であり、能や歌舞伎等の他の芸能と異なり衣装や道具に捉われない高度の技芸を要する伝統芸です。是非、流派を超えた名人・若手の至芸をお楽しみ下さい。

イマドキの源氏物語 第5回 「光源氏に課せられた『宿命』と『ルール』」 10月23日(水)14:00~ 東京ウィメンズプラザ1F視聴覚室

イマドキの源氏物語 第6回 「破格な姫君・朧月夜の生き方」 12月20日(金)14:00~ 東京ウィメンズプラザ1F視聴覚室 ※特別企画のご案内あり!

トピックス【観世流シテ方、味方 玄:SIZUKA MIKATAさんの悪霊・疫病退散を祈念「鍾馗」の舞い】

「鍾馗」とは人の名前。中国・唐の時代、病に伏した玄宗皇帝の夢に現れ病鬼を退治したことから、神として祀られました。日本でも息災、疫病除けを祈願して”端午の節句”(5月5日)に強そうな髭を生やした鍾馗の人形や絵を飾ります。